《古書・古本の出張買取》 ロバの本屋・全適堂 の日記

-

『ウマと話そうⅠ・Ⅱ』を読む

2016.04.27

-

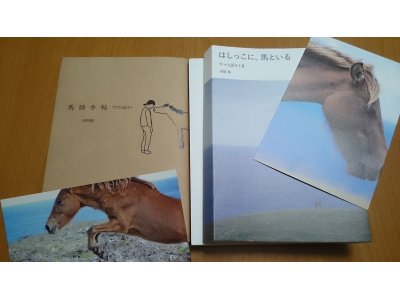

与那国島にある小さな出版社カディブックスから2冊の本が届きました。

河田桟『馬後手帖-ウマと話そう』『はっしこに、馬といる―ウマと話そうⅡ』。

アマゾンなど大手では取り扱いがないため、直接注文。

与那国島から京都までたった2日で到着したことに驚きでした。

すてきなポストカードもついていてお得感あり。

いわゆるハウツー本ではありません。

読んだからといって乗馬が上達するというわけでもないでしょう。

乗馬では、馬になめられないために動かなければ動くまで怒って腹を蹴るといった指導をされることがあります。

しかし、著者は力の強くない女性だということで力で支配するというやり方を手放し、馬と共にいることで馬と感性を合わせようとしています。

馬は非常に順応性の高い動物です。

可塑性という言葉が使われているように、個性は保ったままで人といることに合わせていきます。

人と馬が暮らしていくためには、人が馬に合わせるより、馬を人に合わせようとするでしょう。

大自然の中ならともかく、私もそれを否定しません。

しかし、この本から優しい風(与那国語でカディ)が吹いてくるのが感じられるのは、人が馬をよく見、聞き、わかろうとして馬に合わせていく姿勢が感じられるからでしょう。

一方的に人に合わせるように仕向けるのではなく、お互いが歩み寄って落としどころを探る。

これが現実的な付き合い方ではないかと思います。

馬もよく人を見ていますから、人に合わせようとする。

ですから、人も馬をよく見て馬に合わせようとする可塑性を高めていくようにする。

そうやってお互いの関係を探っているときというのは、贅沢な時間が流れているはずです。

脳のミラーニューロンの話も本に出てきますが、見ているだけでも他者が行動しているときと同じような脳の反応が表れると言います。

つまり、見ているだけで共感能力が発達してくるわけです。

無理強いして従わせるより、非言語的なコミュニケーションで共存していくほうが賢いでしょう。

私も馬に乗っていますが、月に2,3回程度クラブに通うだけなので共存するという感覚には程遠い。

ご承知のようにうしおというヤギを飼っていますが、本の中の馬をヤギに置き換えてもほとんど同じことが言えます。

ヤギも同じく可塑性が高く、こちらもずっと一緒に暮らしていると言葉を発しなくても通じ合えることが多々あります。

散歩をしていてもうしおが好きな草と嫌いな草が感覚的にわかってきたり。

人の生活に合わせてもらうと同時に、こちらもヤギの習性に合わせられるところは合わせていく。

そうやって生活が成り立っています。

人間同士だと言葉でわかりあおうとしますが、身体レベルで共感は難しいでしょう。

人に従いつつも媚びない馬やヤギのような動物と非言語でコミュニケートしようとすると、皮膚感覚が開かれていく感じがあります。

野生を失わない彼らですから、人間が奥底にしまい込んでいる野生の感覚を引き出してくれるのでしょう。

野生とは野蛮ではなく、原初の自然なありようで、大いなる叡知が開かれています。

馬やヤギを少し見ただけでも癒されるというのは、人間がしまいこんだ野生を少し解放してくれるからだろうなあと思っています。