《古書・古本の出張買取》 ロバの本屋・全適堂 の日記

-

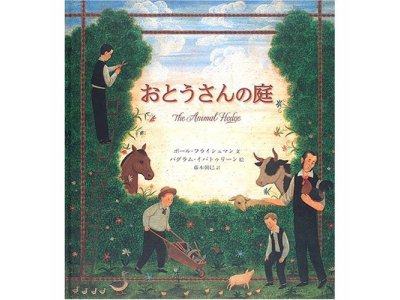

『おとうさんの庭』

2012.06.21

-

絵本カフェ「響き館」で出会った絵本。

岩波書店でポール・フライシュマン文/バグラム・イバトゥリーン絵/藤本朝巳訳。

正直、タイトルも絵柄も目を引くものではない。

どちらかと言えば、地味。相当地味。

しかし、これは「見る」ということを見事に表現しているという点で紹介しなければならない。

レビューを見ると、夢を持つことの大切さを教えてくれるといった評があるが、そういったものは別にどの本でも構わない。

私がこの絵本にタイトルをつけるとすれば、哲学的に「見るということ」にしたい。

原題は「The Animal Hedge」で「動物の生垣」となっている。

農夫と3人の息子が家畜を飼って暮らしていた。

しかし、旱魃が長引いて動物たちがやせこけ、家族の生活も苦しくなる。

泣く泣く、農場と家畜を売り払い、ちっぽけな小屋に移り住むことを余儀なくさせられる。

やがて雨が降り、緑が戻ってくるが農地を買い戻すお金はない。

ある晩、農夫は3人の息子に何も残してやれないこと、自分たちでよくよく考えて仕事を選ぶようにと告げる。

農夫は生垣の手入れをしようとじっと見つめていると、それが動物たちの形に見えてくる。

それに従って刈り込んでいくと鶏や牛や豚が次々と現れてきた。

動物たちは大きくなり、またその子どもたちが生まれる。

農夫は見えるままに刈り込んでいくのだった。

息子たちが大きくなると、どんな職についたらよいか考え始める。

農夫は、生垣をすべて地面すれすれまで低く刈り込んでしまう。

「毎日、しっかり見なさい。よく、かんさつすることだ。いけがきは、きっとおまえに答えを出してくれるよ。もちろん、おまえがじぶんで、かりこみをしなければならないがね。」と農夫は息子に語る。

それぞれの息子は何週間もじっと生垣を見て過ごす。

そして、見えたままに刈り込んでいくと、長男は馬車、次男は帆船、三男はバイオリン弾きと踊る人たちとなった。

それぞれ、自分のやりたいことがわかり、御者、船乗り、バイオリン弾きとなるために家を出てゆく。

ほとんどあらすじを述べてしまったが、最後はほろりとする話なのでここまでとする。

肝心なことは、じっと見つめるということだ。

見ることで焦点を合わせる。合わせるようにする、それが見ることだ。

これは決して自分のしたいことを発見するという狭義のやり方ではない。

自分だけでなく、他者、物、事柄すべてに適用すべきである。

焦点が合うということは、対象それ自身が自身を明らかにしたということにほかならない。

それが、わかる、理解するということでもある。

英語で「see」は「見る」でも「見える」でもあり、「わかる」でもある。

能動的な「look」も「see」に至る。

本当に見ることができれば、それは理解そのものにつながるのである。

ここまで深く読める絵本である。

私が絵本を買う基準は、3回読んでも感動させられるところに置いている。