《古書・古本の出張買取》 ロバの本屋・全適堂 の日記

-

自分の言葉で語るために

2012.12.22

-

手帳が売れる季節。

大して予定のない生活を送ってはいるが、それでもこれまでいろいろと試してきた。

市販のものはほとんど必要のないページが多いので、今年は自作の手帳で乗り切った。

来年もそれでもいいのだが、手帳部門1位という「ほぼ日手帳」を試してみようとLOFTで購入。

ほぼ日手帳とは、糸井重里氏のウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」が開発した商品である。

文庫サイズで180度に開くように製本されているのは使い勝手がいい。

紙質も辞書で使われているタイプのものでページ数の割に薄く、めくりやすく書きやすい。

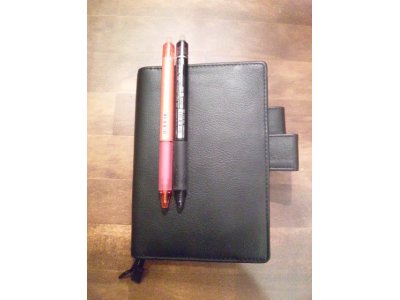

ほぼ日手帳用のカバーも多く出されている。LOFTではこれがいいというのはなかったので、無難に革の黒にした。

どれもペンホルダーがついていてペンを挟むと扉が開かないように設計されている。しかし、私はすぐに開きたいほうなのでペンホルダーは邪魔。写真のように赤と黒のペンをいつも手帳上部に挟んでいる。

買ってからWEEKS用があると知る。

見開きで1週間見れるタイプが個人的にはいいと思っていたので、今のスタンダードが使いづらければ乗り換えも考えてみたい。

予定は多くはないので、予定だけなら手帳はどうしてもなくてはならないということはない。

手帳の最大の価値はメモ帳としての機能だと考えている。

くだらなくてもちょっと思いついたことを書き留め、展開しそうなものは時間のあるときに展開する。

SNSのつぶやきの大半は、自分のなかで咀嚼せずにそのまま出されたものに見える。

「~がよかった。」「~が楽しかった。」「~がおいしかった。」など。

また、やたら人の記事をシェアしたがる人がいるが、ただシェアするだけでなぜそれをシェアしようとしたかを書かない。

どちらも、自分のなかでまったく咀嚼していない。共感してほしいのかもしれないが、咀嚼しない=深みゼロのものをどうやって共感できるのだろうか。「イイネ」マークがいっぱいついてはいるが、つけている人は共感してつけているのか。まあ気に入っているようだしイイネしておこう、自分も似たようなものだしという程度ではないのか。

緊急の事柄以外は、まず手帳なりに軽く書きとめて、それからちょっと編集、推敲してみてはどうだろう。

楽しかったのなら、何がどう楽しかったのか、小中学生の作文指導していた時分を思い出すが、大人でもほとんどの人間ができていない。 とくにSNSのつぶやきが出来てからはひどい。まだmixiの日記のように題を書いてそれに関することをまとめていた頃はましだった。

つぶやきは究極の垂れ流しになっている。「ねむい」とだけつぶやかれても知ったことではない。

他者が見る可能性があるのなら、ともかくある程度咀嚼して載せるべきだろう。自身の生身の言葉で語らなければ。自分が中身のない薄っぺらな人間だと主張していることになるのだから。

言葉はすべて借り物ではあるが、血肉となった言葉はどんなに稚拙でも聞かせるものがある。それはもはや自分自身の言葉といっていい。

まずは書き留めてから展開、編集する。その間こそが内面の充実につながる。そういうものだけが見るに値するものだ。