《古書・古本の出張買取》 ロバの本屋・全適堂 の日記

-

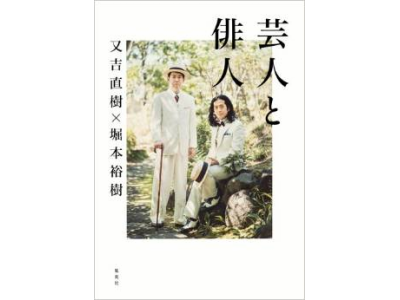

『芸人と俳人』(集英社)を読んで

2015.06.23

-

芥川賞候補にもなった芸人のピース又吉直樹氏と俳人の堀本裕樹氏の共著。

又吉さんは名前だけ、堀本さんに至っては名前も知らず、ただお笑いと俳句のどちらも好きなので、タイトルだけで買ってしまった本。

又吉さんが堀本さんに俳句の手ほどきを受けるという体裁を取ってはいますが、又吉さんは尾崎放哉が好きで、自由律の俳句も作っておられるし、作家として認められるほどの言葉のセンスがある。俳句入門ではありますが、実におもしろくいろいろ勉強になることがありました。

季語の本意と本情を理解することや、季語を重ねる季重なりの主季語と従季語を見極めることなどの表面的でない話をじっくりしてくれます。

俳句だけでなく、さまざまなことに応用できる技も。どうしても言いたいことほど捨てたほうがうまくいくこともあるといったもの。

たとえば、又吉さんの句「廃道も花火ひらいて瞬けり」は「も」が説明っぽい。堀本さんの添削の一例は「廃れたる道に花火の影ひらく」。表現に行き詰まったら一度捨ててみるというのは難しいことですが、それによって道が開ける。

俳句の技法を又吉さんが身につけていくと同時に、著名な俳人の句を鑑賞していく。この掲載された句がいい。和田悟朗の「空間にぶつかりぶつかり鹿駆けり」は鳥肌が立ちそう。詳述はしませんが、ゼノンのパラドックスを思い起こさせる句ですね。

放哉の句「釘箱の釘がみんな曲つて居る」の鑑賞では、彼が好きな又吉さんのその好きな理由が「言葉の一個一個が重い。本気度を感じるんです。なぜ笑えるかと言ったら、体重が乗っかってて、ほんんまのことやから。だから、笑うしかないけど、泣こうと思ったらいつでも泣けるぐらいの句ばっかりやと思うんです。」と言う。

「体重が乗っかって」いるというのは比喩ですが、本気の言葉とはこういう言葉のこと。

比喩といえないほどの比喩ですね。

本の後半では句会に挑戦します。

今までは二人の掛け合いでしたが、句会ですからほかに三名集います。

この面々がまたすごい。

いまや読書案内人の役割を果たしている女優の中江有里、俳人ではなく歌人の穂村弘、作家の藤野可織の三氏。どなたも俳句を趣味としているわけでもないのですが、さすが言葉と過ごしている人たちだけあって個性的なセンスがひらめきます。

読みながら「ほう」と相槌を打ったり笑い声を上げてしまうほど、楽しい句会。こういう会ならぜひ参加してみたいものですが、これまで句会には2回ほど参加してみたのですが、おもしろいと思える句や人がなく。

中江さんが、「今日採った句というのは全部、『私、こういういの書いてみたかった』って思った句です。」といみじくも述べたように、こういう表現があったか、いやあやられた、すごい句を作る人がいるものだという圧倒される感じがないと、少なくとも私は句会に参加する意欲はもてません。

単にお年寄りの暇つぶしで集まっているところに参加してもしかたがない。

俳句人口の年齢層は高めでしょうが、この句会は比較的若い。本来は子規や漱石、虚子たちが若くから情熱を傾けて取り組んできたもの。なのでこういう本が出てくれるというのは非常にうれしい。

ただ、You tubeでピースのお笑いをいくつか見てみたのですが、どれも笑えない。

本ではエッセイも収められていて読み応えがある。言葉のセンスや人物はおもしろいのに、本業のお笑いがおもしろく感じられないのがなんとも歯がゆい。

ツボにはまらないものはクスリとも笑えないんです。ビートたけし然り、爆笑問題然り。

お笑いも俳句も「知性」と「間」の芸事だと、つくづく感じます。両者の共通項は又吉さんも指摘するように実に多い。

私の詠む句は山羊に関するものが多いので、句会に行ったとしても詠み人がばれてしまう。句会向きではないかもしれません。

百年の香りを放つ曝書かな

最終のページに圧死したる蟻

放たれし山羊吸はれゆく夏野かな

最近、うしおのおもらしが多くて困っております。尿量が急速に増えてきまして。

スーパー夜用の介護用5回分でも夜中もたず。さらにパッドを入れみたりと試行錯誤中。